Mobilité des Bénéficiaire de la Protection Internationale : Quelles différences ?

Savoir se déplacer de manière autonome, en vélo ou transports en commun, avoir un permis de conduire utilisable en France, etc. La mobilité est un enjeu majeur de l’intégration des personnes Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI). À l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, la rubrique Déchiffrages se penche sur le dossier.

Quels sont les usages et les défis des personnes qu’accompagne l’association ? Quels sont les modes de transports privilégiés ? Quel impact selon le lieu de résidence des BPI ? Le genre des personnes est-il déterminant ? C’est à ces questions que cette analyse se livre.

Grâce aux données de suivi du programme AGIR opéré par l’association, nous pouvons avoir un aperçu des pratiques et des enjeux de la mobilité pour les BPI accompagnés.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il existe peu de données globales et actualisées sur le transport des personnes en France. Comme références, il existe une enquête sur la mobilité des personnes en France qui date de 2019. Des statistiques sur la mobilité sont plus récentes (2021) et sont disponibles sur le site de l’INSEE.

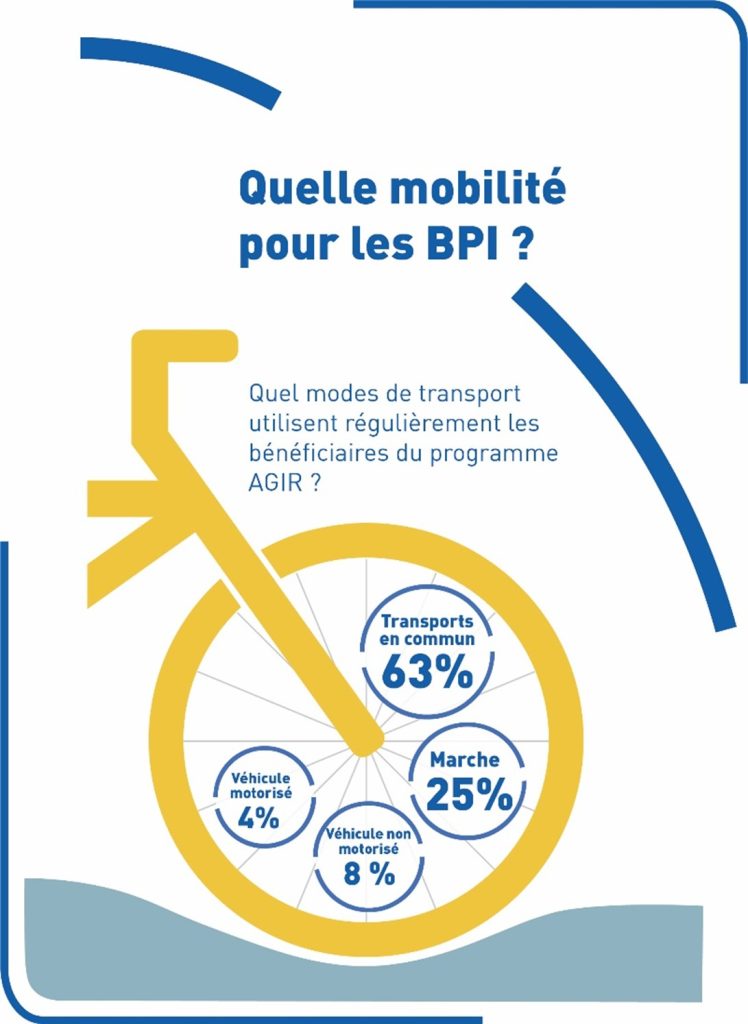

Quels modes de transports les plus fréquemment utilisés ?

Les données AGIR portent sur quatre départements : la Haute-Loire (43), la Loire (42), le Vaucluse (84) et le Gard (30). Nous avons pu obtenir des informations sur 446 bénéficiaires du programme AGIR.

À la question « quels mode de transports utilisez-vous ? », les BPI interrogés répondent, par ordre de fréquence, de la manière suivante :

- Les véhicules motorisés (voitures, motos) sont les moins représentés avec 4 % d’utilisation.

- Les transports en commun sont donc plébiscités car ils sont utilisés par 63 % des BPI.

- La marche est le deuxième mode de transport avec 25 % d’utilisation.

- Les véhicules non motorisés (vélos, trottinettes, etc.) représentent 8 % des BPI.

Par rapport à la population française globale le contraste est fort comme le montre la comparaison avec l’enquête mobilité travail de l’INSEE :

- 3,1% pour le vélo.

- 71% des Français utilisent des véhicules motorisés pour se rendre au travail ;

- 15,2% les transports en communs ;

- 6,1% pour la marche à pied.

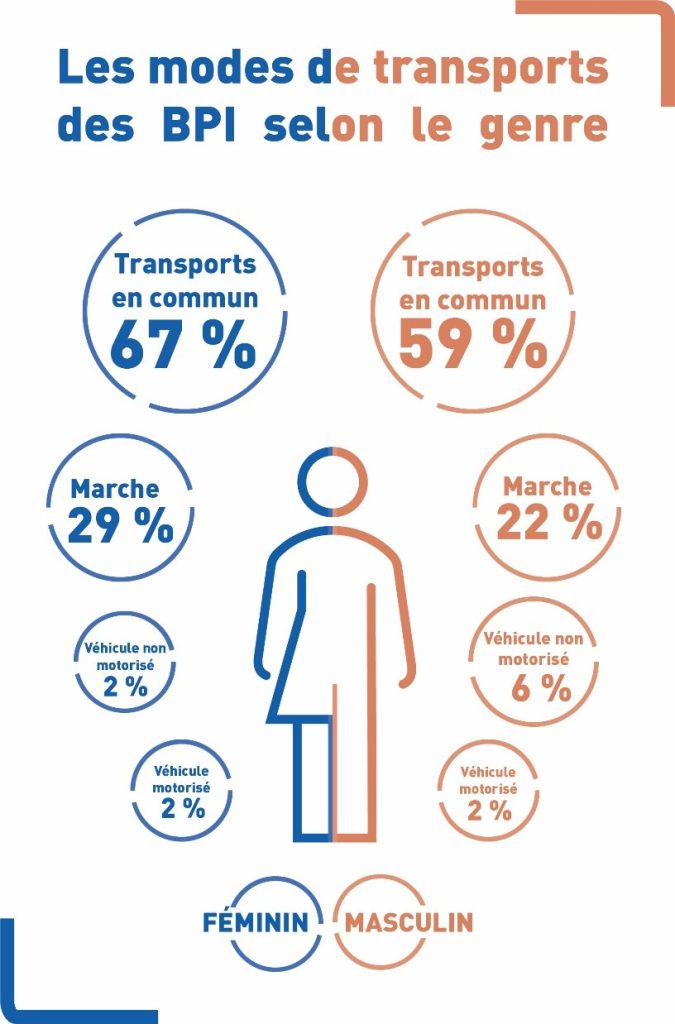

Différences de genre, différences de transports

Les transports en commun sont plus fréquemment mentionnés pour les femmes que pour les hommes (67% de femmes BPI contre 59% d’hommes BPI) tout comme la marche (22% d’hommes BPI contre 29% pour les femmes).

Les véhicules non motorisés sont plus fréquemment mentionnés par les hommes comme mode de transport (2% pour les femmes BPI pour 13% d’hommes BPI).

Enfin, l’usage du véhicule motorisé est légèrement supérieur pour les hommes que pour les femmes (6% d’hommes BPI pour 2% de femmes BPI) mais il faut rappeler que seuls 25 BPI sur les 446 sondés utilisent ce mode de transport.

Dans la population globale, les pratiques de mobilité selon le genre sont différentes. Ainsi, pour l’ensemble des déplacements locaux, les femmes marchent plus que les hommes (25,8 %, contre 22 % des déplacements) tandis que le vélo est plus souvent utilisé par les hommes (3,7 %) que par les femmes (1,5 %).

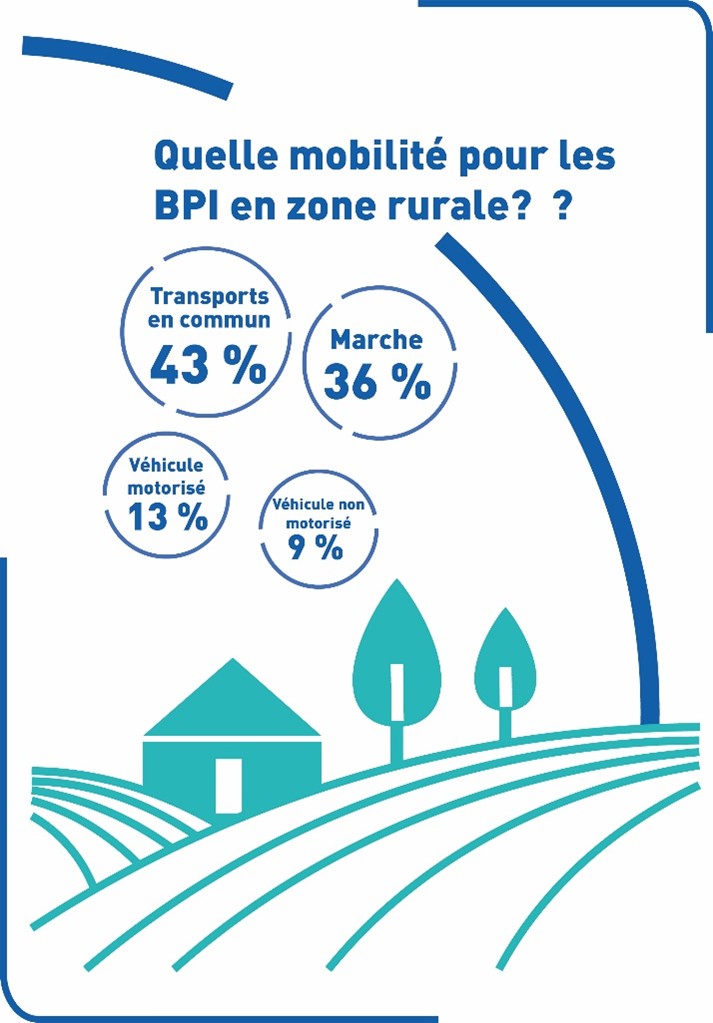

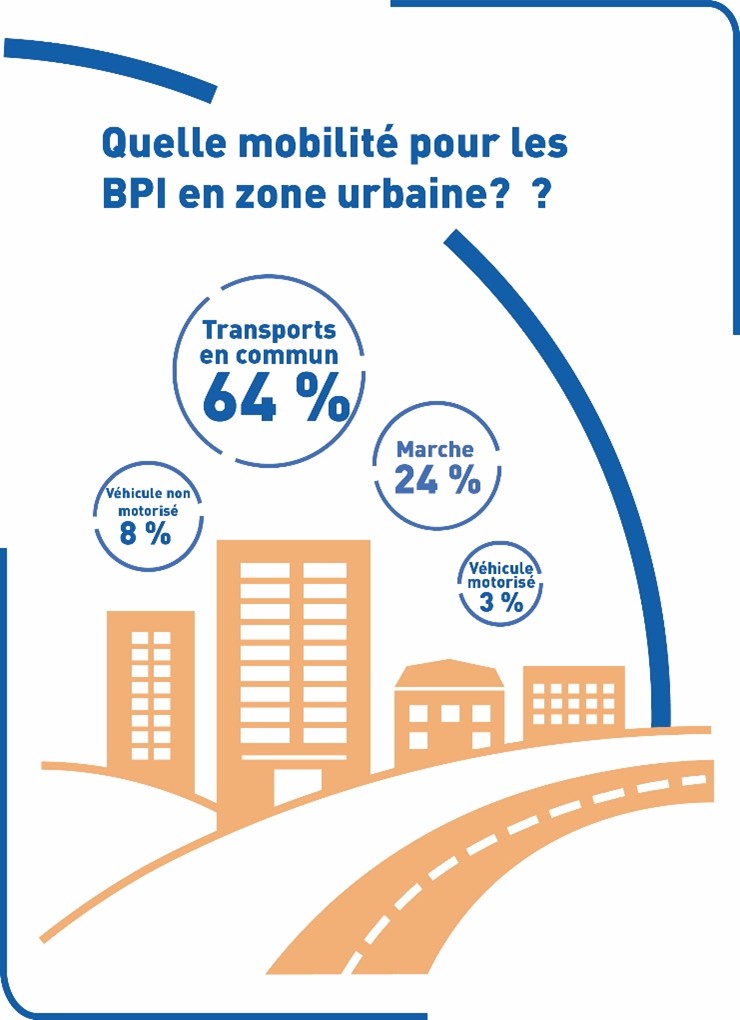

Variations rurales et urbaines

Au-delà des différences globales, les modes de transport se différencient selon le caractère rural ou urbain du lieu de résidence des BPI. Clairement, les territoires urbains favorisent l’utilisation de transports en commun. Ainsi, 64% des BPI vivant en zone urbaine utilisent les transports en commun contre 43% pour les BPI en zone rurale.

Pour autant, l’usage de véhicules non motorisés comme des vélos est similaire en zone rurale (9% de BPI résidents en zone rurale) et en zone urbaine (8%). Malgré les distances, 36% des BPI vivant en zone rurale indiquent la marche comme mode de déplacement contre 24% des BPI en zone urbaine. Autre différence, l’usage des véhicules motorisés est plus important en zone rurale avec 13% d’utilisation par des BPI y résidant contre seulement 3% de ceux qui vivent en zone urbaine.

Le permis et la question de l’autonomie

Dans le cadre du suivi des bénéficiaires d’AGIR, la collecte des données nous permet d’avoir une lecture plus fine de l’accès aux voitures en interrogeant non seulement la possession d’un permis en France mais aussi la volonté d’y accéder.

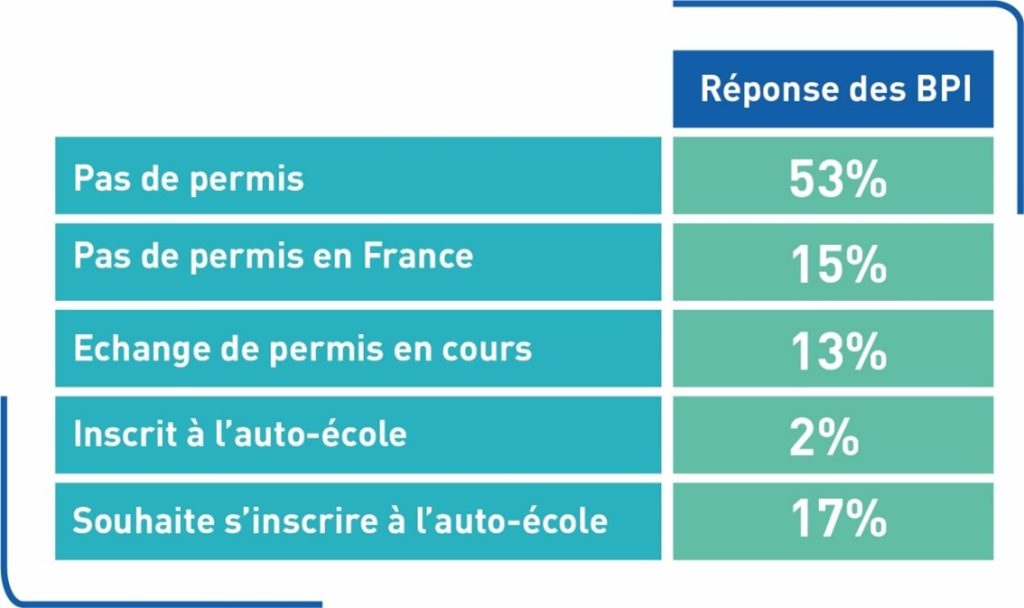

C’est ce que montre le tableau ci-contre.

Ainsi, 19% sont dans un souhait ou une démarche de se former (inscription à l’auto-école ou souhait d’inscription) et 13% ont déjà effectué des démarches pour rendre leur permis valable en France.

Ceux qui n’ont pas de permis et n’ont entamé aucune procédure en ce sens représentent tout de même 68% des BPI.

Face à ce chiffre important il est possible de s’interroger sur la pertinence ou, a minima, l’urgence d’acquérir un permis valable en France : Le permis passe après d’autres demandes ? Est-il vraiment nécessaire face aux transports en commun ou non motorisés ? Une interrogation qui mériterait d’être affinée selon les profils des BPI mais aussi selon leurs nécessités réelles. Encore plus dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité qui a pour but d’encourager les alternatives au transport en voiture.

Pour en savoir plus

Semaine européenne de la mobilité | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique